先日、「パブリッシャーの『こうしたい』をカタチに。」という新コンセプトを発表したAd Generation。今回はそのコンセプトを具現化する新たな一手として発表されたプレスリリース「Prebid.jsを活用したファーストパーティデータ活用支援の開始」について、その背景と思いを事業責任者の赤津が語ります。GoogleのサードパーティCookieに関する方針転換という大きな変化を「良い刺激」と捉え、メディアが持つ本来の価値を解放する鍵とは。そして、Ad Generationが提供する「伴走支援」の真価に迫ります。

前回の課題提起から、具体的な「解決策」へ

――本日はよろしくお願いします。新コンセプトのもと、具体的な取り組みとして今回発表したPrebid.jsを活用したファーストパーティデータ活用支援の開始について、その背景から詳しく伺えればと思います。前回のインタビューでは、パブリッシャーが持つファーストパーティデータこそが価値の源泉になるとのお話でした。

前回お話しした通り、Googleの一連の騒動は、業界全体が「自分たちの価値は何か」と向き合う大きな転換点となりました。私たちは、その答えがパブリッシャーの持つ「ファーストパーティデータ」という独自データにあると考え、ツールベンダーの枠を超えてパブリッシャーと共にその価値を最大化する支援をすることを決意し、コンセプト変更を発表しました。

今回のプレスリリースは、その具体的な取り組みとして、パブリッシャーの“資産”を収益へと変えるためのソリューションをご提示するものです。

Prebid.jsとは何か? なぜ今、この技術が重要なのか

――その核心となるのが「Prebid.js」ですね。改めて、この技術がなぜ重要なのか、詳しく教えていただけますか?

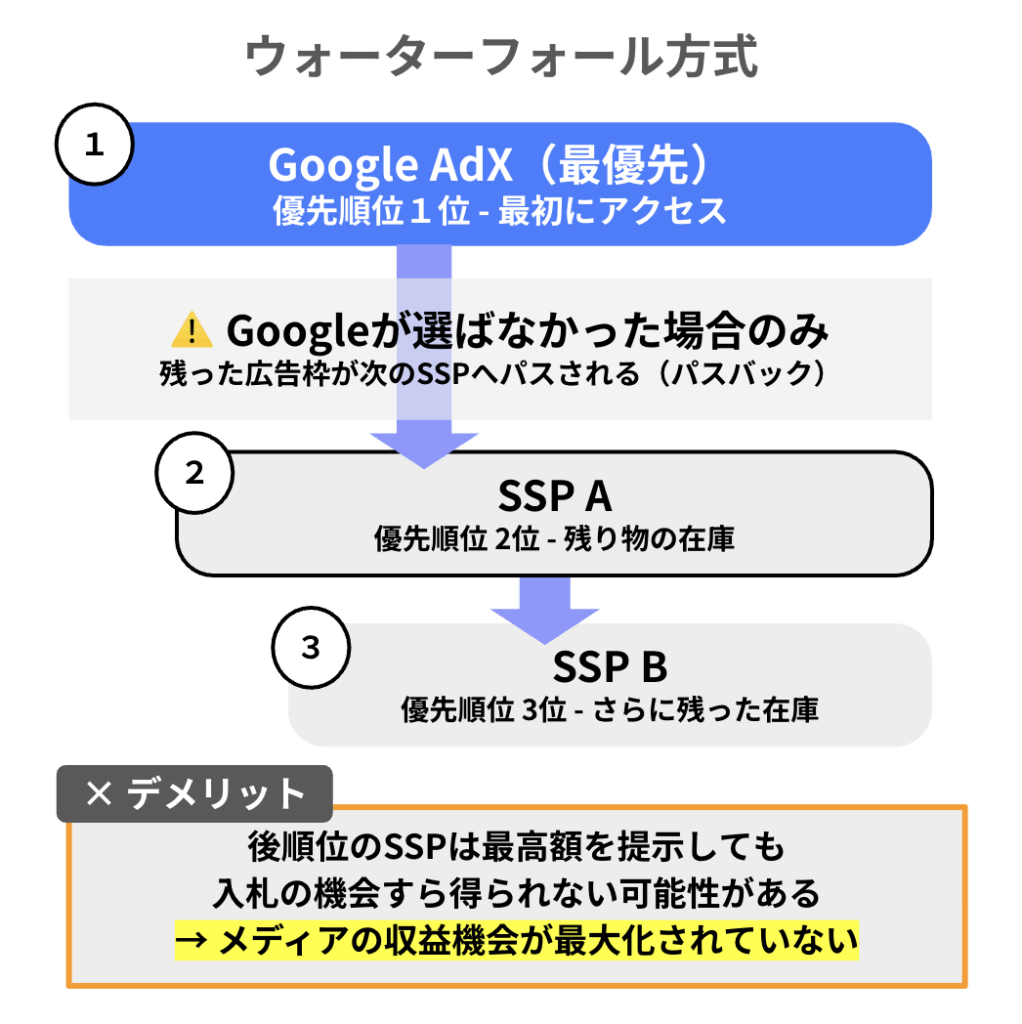

はい。ここは我々がWebメディアのパブリッシャーに向けて提供するソリューションの心臓部ですので、少し背景から詳しくお話ししますね。Prebid.jsが登場する前、広告業界では「ウォーターフォール」という方式が主流でした。これは文字通り、滝の水が上から下に流れるように、広告表示の機会が優先順位の高い事業者から順に渡されていく仕組みです。そして、その最上流には常にGoogleがいました。

つまり、多くのSSPはGoogleが選ばなかった、いわば“残り物”の広告在庫に対してしか入札できず、非常に不公平な状況に置かれていたのです。これでは、パブリッシャーにとっての収益機会も最大化されているとは言えませんでした。

――パブリッシャー側も知らないうちに機会損失が起きていたのですね。

まさしくその通りです。その不公平な構造を打ち破るために生まれたのが「ヘッダービディング」という技術であり、その世界標準となっているオープンソースの仕組みが「Prebid.js」です。

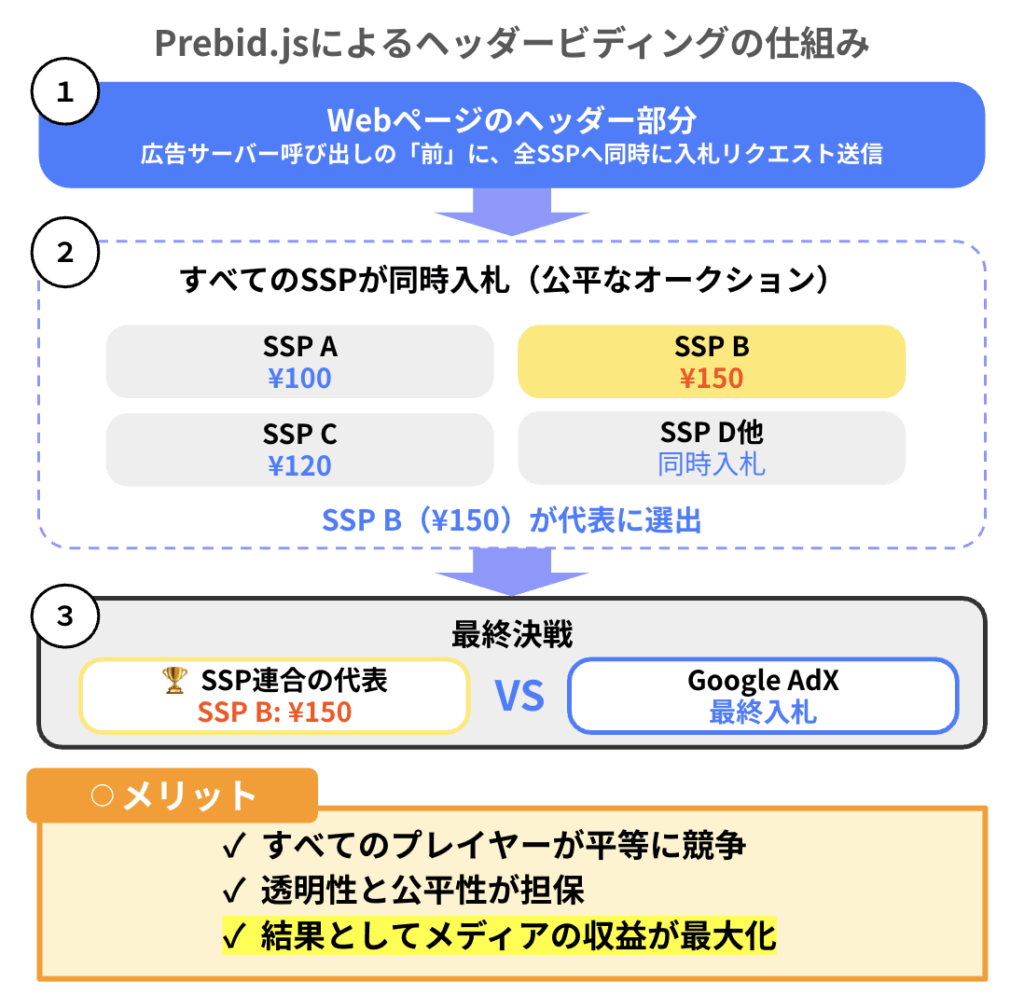

Prebid.jsによる「ヘッダービディング」の仕組みはこうです。Webページのヘッダー部分で、Googleの広告サーバーが呼び出されるよりも「前」に、接続している全SSPに対して一斉に「この広告枠、いくらで買いますか?」とオープンなオークションを開催します。いわば、Googleとの最終決戦の前に、SSP連合の中から最高額を提示した“最強の挑戦者”を選び出すイメージですね。

この仕組みによって、透明性と公平性が担保され、すべてのプレイヤーが平等な土俵で競争するため、結果としてメディアの収益が最大化されます。

なぜ使われていない? 業界の構造的課題とAd Generationの「伴走」の真意

――それほど優れた仕組みでありながら、まだデータ活用という文脈で広く使われていないのはなぜでしょうか?

それがこの業界の構造的な課題です。現在、多くの国内メディアは「ラッパー事業者」を経由してPrebid.jsを利用しています。ラッパー事業者は、技術的に複雑なPrebid.jsの運用を代行してくれる非常に重要な存在です。パブリッシャー自身がPrebid.jsの仕様変更やアップデートを追いかけるのは非常に大変ですから、技術面での貢献は大きいと言えます。

ただし、ラッパー事業者のミッションは主に「技術提供」に特化しているケースが多く、その先の「この技術を使って新しい広告商品をどう設計し、どう販売していくか」というビジネスデザインの領域までは、リソースの制約などもあり、カバーしきれていない側面もあると思います。そこで、我々がパブリッシャーとビジネスデザインの構築を進めていき、ラッパー事業者とも連携を深めていくことで、データ活用による価値向上を実現していきます。

ファーストパーティデータの活用は、実装してすぐに売上が上がるものではなく、データ設計と商品企画、そして販売戦略がセットになって初めて価値を生みます。つまり、技術だけでは完結しない。この「技術の先」の部分を、我々Ad Generationは「伴走支援」として提供したいと考えています。

具体的な支援イメージ:技術導入から、仕組み化、そして商品化へ

――技術導入からビジネス化まで、Ad Generationはどのようなステップで支援するのですか?

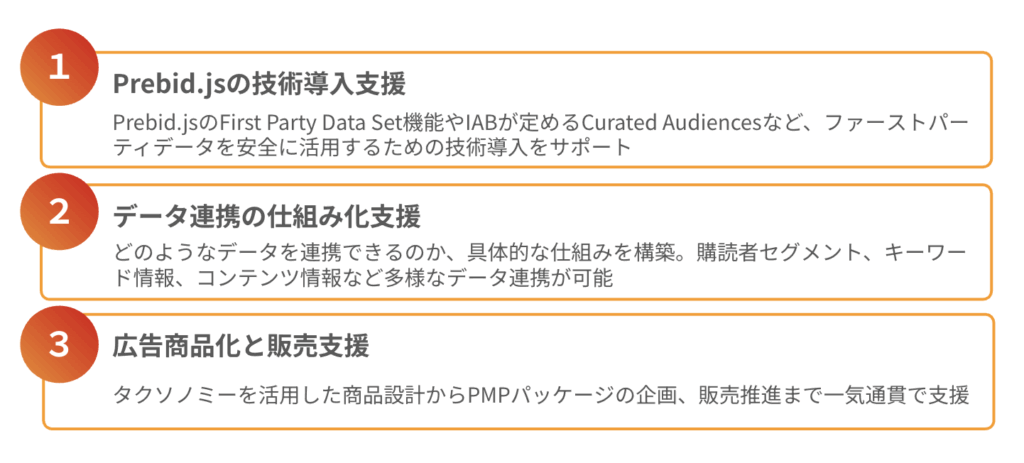

我々の支援は、「技術導入の支援」「仕組み化の支援」「広告商品化の支援」という3つのステップで構成されています。

最初のステップは【技術導入の支援】です。私たちは、パブリッシャーの皆様がファーストパーティデータを安全かつ効果的に活用できるよう、オープンソース技術であるPrebid.jsが持つ主要な機能の導入をサポートします。具体的には、Prebid.jsの「First Party Data Set機能」と、IABが定める「Curated Audiences(旧SDA:Seller Defined Audiences)」という仕組みの活用をご支援します。

――それらの機能や仕組みは、それぞれどのような役割を担うのでしょうか?

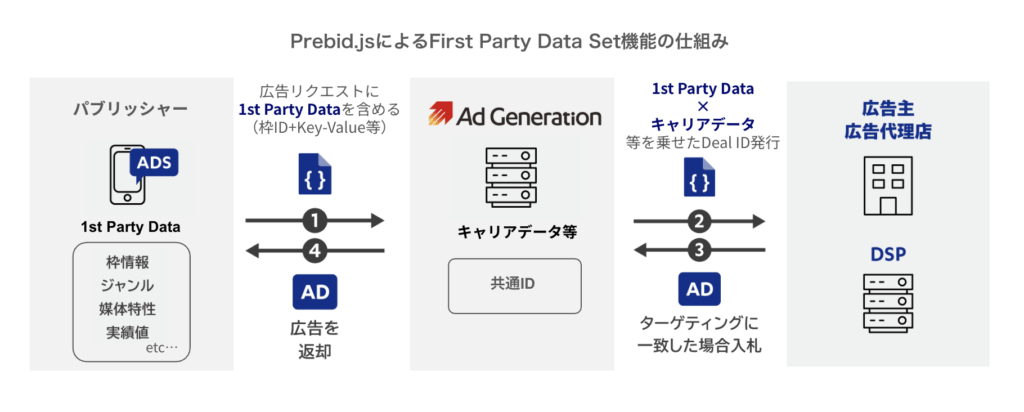

「First Party Data Set機能」は、例えばユーザーがサイト内で入力した検索キーワードや、乗り換え案内サイトにおける「目的地の駅」といった、メディア独自の非常に価値の高いコンテンツ情報を広告配信に連携することを可能にするPrebid.jsの機能です。

一方、「Curated Audiences」は、パブリッシャーが自社の基準で定義したオーディエンス(ユーザー群)を、広告取引で利用するためのIAB Tech Labが定める標準仕様(仕組み)です。Curated Audiencesは、かつてSDA(Seller Defined Audiences)と呼ばれていましたが、2024年12月にIAB Tech Labによってリブランドされました。

これらの技術導入をご支援した上で、次に【仕組み化の支援】のステップに進みます。ここでは、有益なファーストパーティデータを安全に活用するために、具体的にどのようなデータを連携すべきか、その設計から構築までをご支援します。

例えば、Piano(※)に代表されるカスタマージャーニープラットフォームで作成された熱量の高い購読者セグメント情報などを、Prebid.jsの機能を使って広告配信に連携するお手伝いをします。

※ Piano:グローバルで業界をリードするカスタマージャーニープラットフォーム。世界中の大手メディアやブランドに対し、アナリティクス(分析)、パーソナライゼーション、アクティベーション(実行)を単一のプラットフォームで提供し、顧客体験(カスタマージャーニー)の最適化を通じて、企業のエンゲージメントと収益性の向上を支援しています。

公式サイト:https://www.piano.io/ja/

――技術導入と仕組み化が揃った上で、いよいよビジネス化ですね。

はい、最後の【広告商品化と販売支援】が、我々の「伴走」の真骨頂です。「Curated Audiences」での取り組みを例にすると、パブリッシャーが独自に「この記事を読んだ人はゴルフに興味がある」と判断しても、その情報が広告主側(DSP)に理解できる共通言語でなければ、広告取引は成立しません。そこで強力な武器となるのが、IAB Tech Labが定める世界共通の分類リスト「タクソノミー」です。

――IAB の「タクソノミー」とはどのようなものでしょうか?

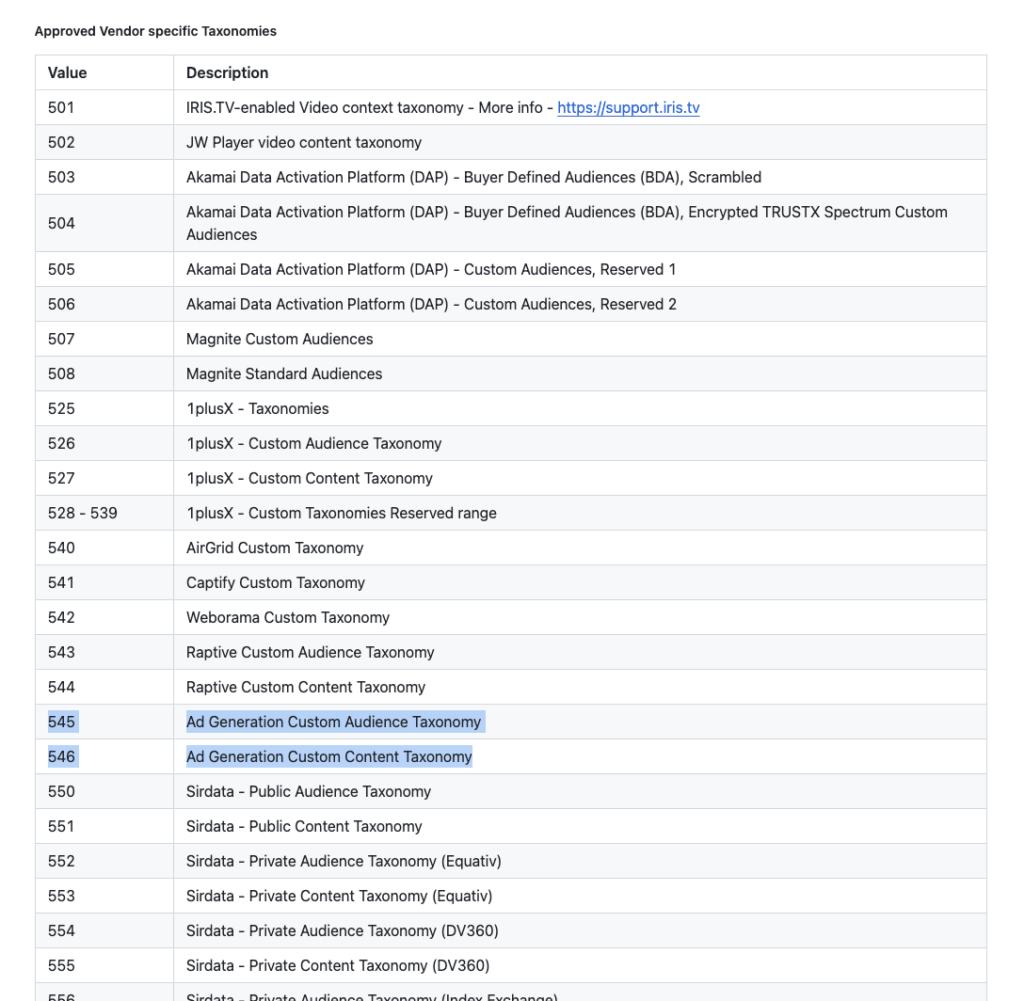

タクソノミーは、Curated Audiencesの仕組みの中で定義されたオーディエンスやコンテンツを、世界共通の基準で分類・整理するための分類リスト(共通言語)を指します。

パブリッシャーが定義した独自のデータ(例:会員情報、閲覧履歴など)を、広告主が理解できる「共通言語」に変換するために不可欠なものです。

タクソノミーには、ユーザーのデモグラフィック属性などを分類する「ユーザー軸」や、記事の内容などを分類する「コンテンツ軸」などがあります。

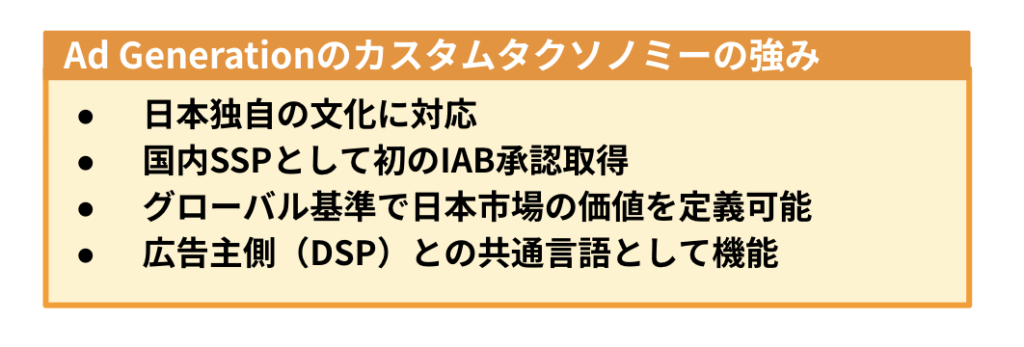

しかし、このタクソノミーはグローバル基準のため、例えば『桜前線』『紅葉狩り』『初詣』『ふるさと納税』『お花見』などといった、日本独自の文化に合致する分類がすっぽりと抜け落ちていました。

そこでAd Generationは、「無いなら、我々が日本のメディアのために作ろう」と、日本市場に合わせた独自の分類リスト「カスタムタクソノミー」をIABに申請し、国内SSPとして初めて承認を得ました。

出典:Interactive Advertising Bureau (IAB), OpenRTB Community Extensions – Segment Taxonomies, GitHub, (2025年10月7日時点)https://github.com/InteractiveAdvertisingBureau/openrtb/blob/main/extensions/community_extensions/segtax.md

このカスタムタクソノミーによって、例えば「お花見シーズンに合わせた飲料・レジャー訴求層」や「ふるさと納税キャンペーンに反応しやすい購買層」といった、これまで埋もれていた価値あるオーディエンスセグメントを、グローバル基準で定義できるようになりました。こうして高精度に設計したデータを基に、具体的なPMPパッケージなどの広告商品を企画し、販売推進まで一気通貫で支援します。

見えない優位性:大容量データを安定して受け渡す技術基盤

――企画だけでなく、それを支える技術的な強みもあると伺いました。

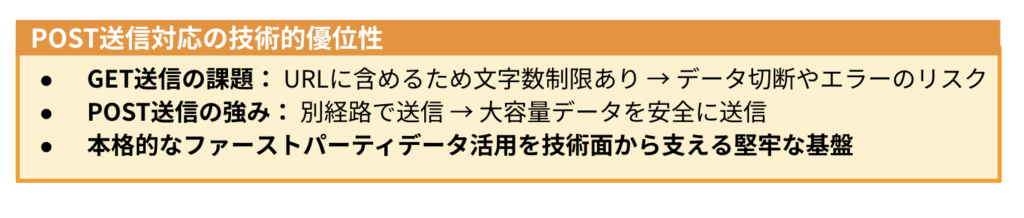

はい、これも非常に重要な点です。ファーストパーティデータを本格的に活用しようとすると、広告リクエストに乗せるデータ量が膨大になります。一般的な「GET送信」という方式は、URLにデータを含めて送るため文字数に上限があり、それを超えるとデータが途中で切れてしまったり、エラーになったりするリスクが常に伴います。

そこで、我々の技術チームは「POST送信」による実装に対応しました。これはURLとは別の経路でデータを送るため、大容量のデータを安全かつ安定的に受け渡すことが可能です。この、目には見えにくいですが堅牢な技術基盤があって初めて、本格的なファーストパーティデータ活用という戦略が絵に描いた餅で終わらずに実現できるのです。

Webもアプリも。メディアの世界観を壊さない広告表現を共に創る

――最後に、今後の展望とパブリッシャーの皆様へのメッセージをお願いします。

Prebid.jsを活用したデータ連携は、現時点ではWebメディアが対象です。「データはあるけれど、どう活用すればいいかわからない」という課題は、我々が全面的にサポートします。皆様が持つ価値あるデータを、共に新たな収益の柱へと育てていきましょう。

一方で、アプリメディアに対しては、Ad GenerationのSDKを通じて貢献したいと考えています。特にアプリでは、その世界観やUXが非常に重要です。私たちは、コンテンツの中に自然に溶け込むような、UXを阻害しないネイティブな広告表現を実現するアドサーバーを提供します。このコンセプトは、従来の、フォーマットだけのネイティブアドではなく、タイアップに近いレベルまでアプリの UX に溶け込むことを実現することを目的にするものです。こうした細かいカスタマイズは、巨大なグローバルプラットフォーマーにはできない、小回りの利く私たちだからこそできることです。

Webであれアプリであれ、「価値ある広告をユーザーに届けることで、メディアの価値を高める」という思想は同じです。皆様の「こうしたい」という想いを、ぜひ私たちにぶつけてください。

◼︎関連情報

本インタビュー関する公式発表は、以下のプレスリリースをご覧ください。

Supershipの「Ad Generation」、Prebid.jsを活用したファーストパーティデータ活用支援を開始

https://supership.jp/news/2025/10/10/14072/

Most Popular

人気記事

Hot Topic

おすすめ記事

-

プロダクト

オンオフデータをシームレスに連携!店舗型リテールメディア「Supership Touch Gift(タッチギフト)」とは?

- 1st Partyデータ活用

- OMO

- Supership Touch Gift

- リテールメディア

-

セミナーレポート

minne byGMOペパボが実践:商品広告を活用した「ECサイトのリテールメディア化」で何が起きた?成功の秘訣とその成果 〜イーコマースフェア 東京 2024セミナーレポート

- S4Ads

-

セミナーレポート

【2023最新版】ゲームアプリ広告収益化のベストプラクティス(Ad Generation講演レポート@ゲームビジネスカンファレンス2023)

- Ad Generation

- SSP

- 動画リワード