2月14日、東京ビッグサイトにて開催されたマーケティング・テクノロジーフェア2018の特別講演に広告事業本部 CMOの中村大亮が登壇しました。

講演では、資生堂ジャパンのマーケティングを部門横断で支援するメディア統括部に所属する山崎様が現在行っているマーケティング施策を伺うと共に、データ・ドリブンマーケティングを進めるための体制づくりや、データ分析のアプローチを軸に対談形式で行われました。

講演タイトル:「データ分析からデータ活用へ ~資生堂ジャパンのデータ活用事例を交えて~」

スピーカー:

資生堂ジャパン メディア統括部 メディアミックスG 山崎 智史 様

Supership 広告事業本部 CMO 中村 大亮

本記事では講演の前半パートのレポートをお届けします。

(以下、敬称略で記載させていただきます)

スピーカー紹介

資生堂ジャパン 山崎 智史様(以下、山崎) 「資生堂ジャパンの山崎と申します。よろしくお願い致します。インターネット広告の代理店から資生堂の『ワタシプラス』というオウンドメディアが立ち上がるタイミングで現在の資生堂ジャパンへ入社し、現在は国内の様々なブランドのプロモーション、プランニングのサポートに携わっています。各ブランドのIMCプランニングを強化してROIを高めることがミッションでして、各ブランドのプロモーションのプランニングや、データを活用したマーケティング分析など、ブランドを横断したデータ活用の仕組みづくりやノウハウ蓄積の領域を担当しています。

企業形態やECと店頭の売上比率など、企業によって各部門の役割や取り扱うデータ環境・目的などは様々だとは思います。

資生堂ジャパンの現状でいうと、『ワタシプラス』でECや直営店での販売も行っているものの、店舗での売上が未だ大きいので、ブランドのプロモーションはチャネル問わず、短期・中期で売上をつくるための「ブランディング」や、そのきっかけとなる「認知」を目的に実施することが多いです。

また、基本的には各ブランドホルダーが決定権をもっているので、私ども横断組織はブランド部門にデータを活用したマーケティングの有用性や価値を感じてもらい、各ブランドの目的を達成するための取組みを提案して実行していく、という役割になっています」

Supership 中村大亮(以下、中村)「Supershipの中村です。データを使ったマーケティングを実施する事業会社側の立場を経て、現在は様々な企業様に対してそのサポートをする側におりまして、資生堂ジャパンさん含めて幅広いクライアントさんとお仕事をさせていただいています。

Supershipの最大の武器は『国内最大級の高精度で豊富なデータ』でして、自社で開発・運営しているアドプラットフォーム事業で得られた様々なデータ、自社運営メディア、グループ会社やアライアンス企業様など、様々なデータを活用させていただくことで広告主様のマーケティング活動をコンサルティング含めてフルサポートしています。

本日はこういった2人で進めさせていただきます」

まずは目的と取り扱うデータの明確化を

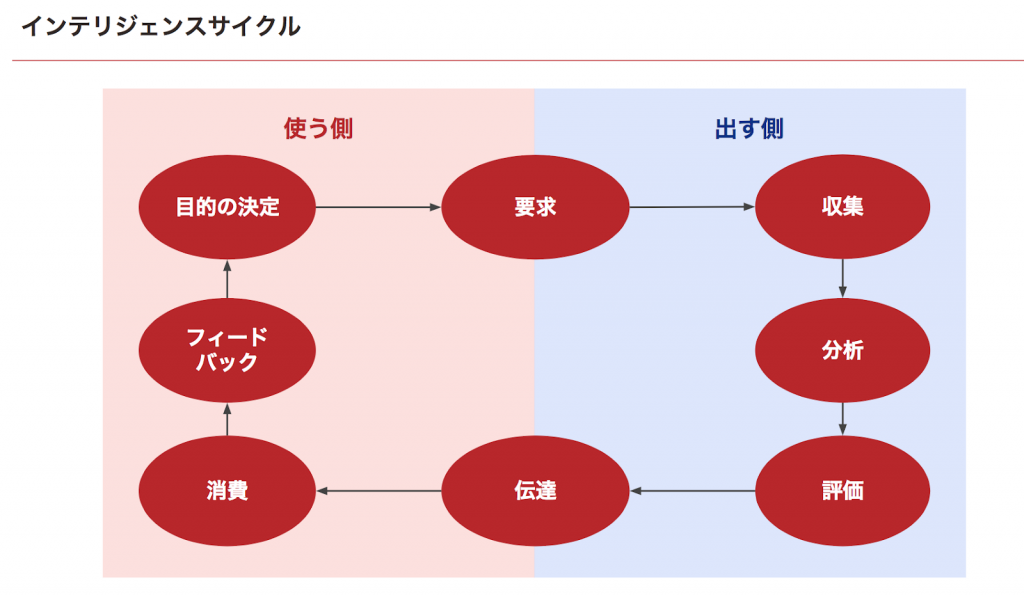

中村「データを活用したマーケティングをするつもりが、いつのまにかデータ分析が目的となってしまい、その先のデータ活用に至らない…というケースをよく耳にします。そもそもデータを分析・活用することの基本概念を整理しましょう。CIAなどの世界的な情報機関が情報戦に勝つために編み出したインテリジェンスサイクルというものがあります。

当たり前の話なのですが、分析だけでなく、フィードバックをしたうえできちんと活用するところまでがフレームに入っています。マーケティングも然りだと思っています。

次に、企業がデータ活用をする目的についてですが、ここは2つの視点があると思っています。まず1つは『インサイト導出』、つまり、どういったお客様に向き合っていけばいいのか、という視点です。これは事業戦略や商品開発、あるいはプロモーション戦略の設計が目的となります。

もう1つは『施策を評価する』という視点です。これはインサイト導出とつながっていますが、得られたインサイトから施策を実行して、その施策が正しかったのか、あるいはどんな課題があったのかを結果のデータからさらに抽出して示唆化していくことが目的になります。

私がこれまでの経験上で感じたことを体系的にまとめてみると、そもそもデータ活用とは目的ありきで、収集してからの分析・フィードバックも含めたフレームを指しており、なかでもその目的は『インサイト導出』と『施策の評価』の2つが設定されるケースが多い、ということになりますが、実際の現場ではどうでしょう?」

山崎 「我々はブランドのマーケティング活動の強化を目的にデータ活用をしています。中でも活用方法は大きく2種類あります。まず1つは『マーケティング戦略の策定』に役立つデータ活用で、もう1つは実行した施策を分析した結果をナーチャリングなどの打ち手につなげるための『マーケティング戦略の実行』に役立つデータ活用です。

まず『マーケティング戦略の策定』にあたって取り扱うデータは、リサーチデータとデジタルの行動データにわかれており、リサーチデータとはマーケティングホルダー側が自分たちのブランドのコンセプトや商品開発、コミュニケーション戦略をつくるときに従来から収集してきたアンケートによる定量調査やインタビューによる訂正調査データを指しています。

対して新しいデジタルの行動データに関しては、自社で持っている1st Partyデータ、アライアンス先などから仕入れた2nd Partyデータ、そして第三者による3rd Partyデータの各属性ごとの行動データを指します。こういった新しいデータを使うことは、今までやってきた行動を正しく評価するために重要なことだと思っています。

次に『マーケティング戦略の実行』で取り扱うデータですが、これは当然オフラインで収集したデータもあるのですが、一番実行に移しやすいのがやっぱりデジタルで得たもので、SNS、広告、戦略PRなどのトリプルメディアから収集したデータです。他にも、タブレット接客やスマートミラー(※1)、インテリジェント・シェルフ(※2)などからの得られたデータも一部で実験的に取り入れていたり、メール、LINEなどCRMで管理しているユーザーデータなどもあるので、それらも活用しながらデータマーケティングを全社的に様々な部署が実践を始めています」

※スマートミラー 参考:https://www.shiseidogroup.jp/news/detail.html?n=00000000002241

※インテリジェント・シェルフ 参考:http://www.softbankcr.co.jp/ja/news/press/2015/0814_002490/

中村「資生堂ジャパンさんはスマートミラーですとか、インテリジェント・シェルフとか、先進的なデータを取得する取り組みを積極的にされている印象です。こうしたデータはまだ取り込んでいる段階でしょうか?」

山崎「そうですね、将来的には『ワタシプラス』というオウンドメディアの会員情報と、店頭で使用しているタブレットなど、資生堂ジャパンが保有する様々なデバイスから得られるユーザー情報を紐付ける世界は広がっていくと思います。ブランドの本格的なデータ活用はまだまだこれからという印象です」

資生堂ジャパンがデータ分析からデータ活用へシフトしたのはいつ?きっかけは?

中村 「今回このセッションの打ち合わせをしておりまして、やっぱり資生堂ジャパンさんも、データ分析からデータ活用まで、実際に活用できるようになってきたなと、思った瞬間やきっかけというのがあったというお話でしたので、そのあたりどういったタイミングで実感されたのでしょうか?」

山崎 「肌感覚ですが、ブランドとしてデータを活用しはじめたのは2015〜16年かと思います。

2012年からオウンドメディアがはじまって1st Partyデータが取れるようになったのですが、利用先としてはおもにECのCRM領域でお客様との関係性構築を目的にデータを使っていたんです。ただ、資生堂ジャパンでは売上比率でいうとECよりも圧倒的に店舗のほうが大きいですし、当時はコミュニケーションできるリーチも少ないので、売上への影響度が低いことからブランドホルダー側のデータ活用への関心は高くありませんでした。

そこで2013年からは1st Partyデータだけでなく、3rd PartyのDMPをつかって広告配信の最適化をはじめましたが、コンバージョンレートは上がってもデータ利用料や工数もかかるので、ROIとしては良くなかったり、コミュニケーション戦略策定のための顧客理解に活用してみたものの、従来のリサーチから得られるファインディングスに勝るような分析結果を出すのが難しく、トライしても一回で終わってしまって、二回三回と続かない状況でした。

2015年になってからはブランディング広告のPDCAを回す目的でデータ活用をはじめましたが、ここでやっと投資割合が高いブランディング広告が改善効果を可視化できたことで、ブランド部門が『自分事化』するようになり、データを率先して使うようになったので、このあたりのタイミングでシフトしたと感じました。

あとは、全社方針のデジタルシフトというのも当然あります。外資系のメーカーほどではないかもしれませんが、会社として『デジタルを活用しよう』という意識は当然持っているのですが、それだけだとなかなかシフトは難しいと思います。そこから、特定のブランドが実際に成果をあげて、こういうふうに成功しました、という成功事例を発信したり、他のブランドにもその事例をもとに後押ししてあげたりする動きがあると、企業のデジタルシフトは早まると感じています。特に会社の中で影響力を持っている組織がデジタル活用を重視し始めたりすると強いと思いますね」

中村「変な話、日本の企業の場合、このアプローチは非常に重要だと私も思います。パイロットブランドをつくるということは、いま、自分が企業様をサポートしている側としても過去に自分がやっていた側としても一貫してかなり意識してやっていることです」

データ・ドリブンなマーケティングに取り組む体制づくり

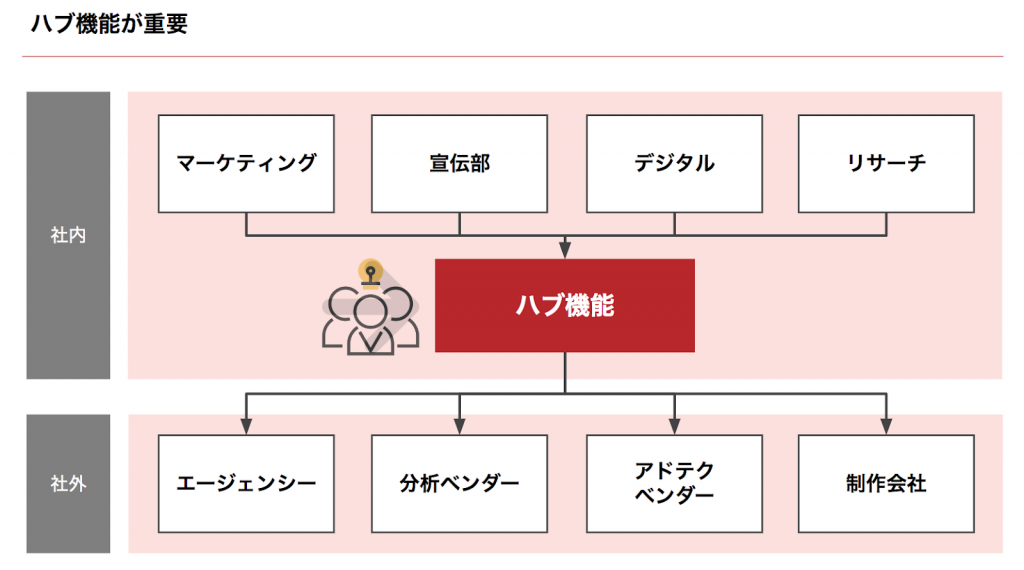

中村 「次に体制についてお伺いしましょう。私は自身での経験や、色々な企業をサポートしてきたなかで、データ・ドリブンなマーケティングをするにはどういうチームビルディングするかが非常に重要だと考えています。

まず、事業会社側の社内にハブ機能をつくるというのが体制づくりの前提としてあって、そのハブ機能がきちんとワークするような組織づくりをしていく必要があります。

データ・ドリブンなマーケティング初期のステップとなる、デジタル広告のCTRやCPM改善のフェーズから、さらにコンテンツフォーメションや、あるいはクリエイティブをどうするか?といったところにまでデータ活用の範囲が広がってくると、ハブ機能への負担がどんどん増えてきます。ハブ機能を持つ部門をつくるだけでなく、そこに耐えられる組織をつくるのがポイントではないでしょうか?

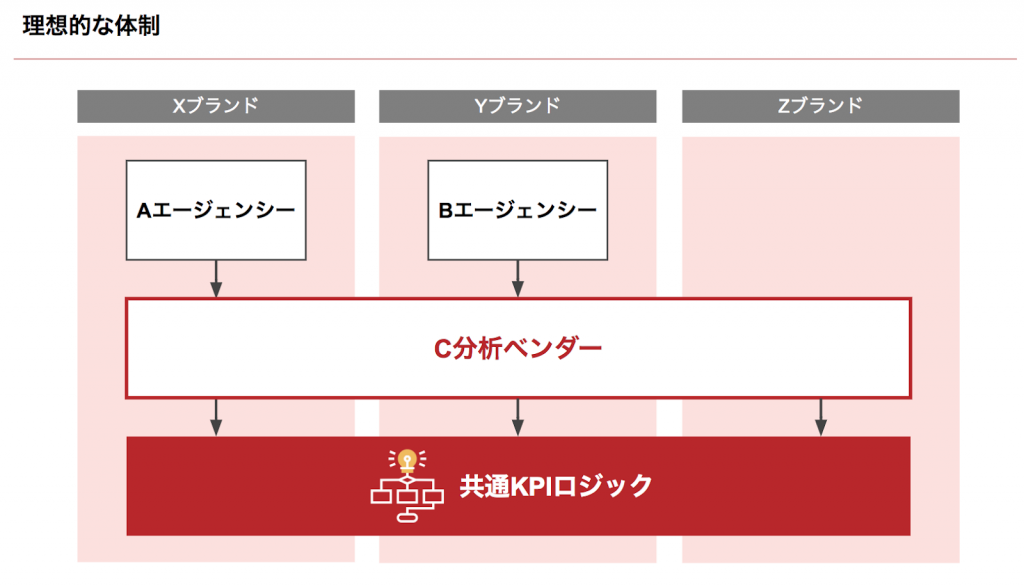

さらに、もう一つ、共通のKPIロジックを持つ、ということもポイントだと思っています。

データ分析という側面だけにフォーカスをすると、自分の経験上、ブランドごとにエージェンシーがいて、そこに外部の分析ベンダーが入ってブランドごとに分析を行う、というのがありがちな体制だと感じています。

これではそれぞれのブランドで経験値やロジックなどもバラバラになってしまう。

そこで、私が実際にやってきたやり方や、よく企業様に提案さしあげるのが、共通のKPIロジックを持つ、ということです。

たとえばこのようにブランドを横断して分析ベンダーと、共通のKPIロジックをつくって進めていくのがひとつの理想形としてありますよね、というお話をさせていただいています。

以上が私が経験上感じている一般論的なチームビルディングの考え方なのですが、山崎さんが実際に資生堂ジャパンさんで取り組まれている体制をお伺いできますでしょうか?」

山崎 「私の所属するメディア統括部がハブとなる立ち位置におりますが、中村さんのおっしゃるとおり、ここが持つ役割は大きいと思っています。ただ、現実問題としてブランドの数が非常に多いので、人が少ない我々の部門でも対応できるように工夫はしています。

たとえば、プランニング時に共通の指標をつくることです。ブランドホルダーやパートナー企業と向き合うとき、この部分は全ブランド共通の指標で、この部分はブランドごとのオリジナルでいこう、といったように指標を共通化し、評価基準がなるだけ均一化するようにしています。また、私達が介入できない場合であっても、再現性を高めるため共通思考ツールをブランドと一緒につくる、というような取組みに挑戦しています。

さらに、これは部内の体制の話になるのですが、メディア統括部のなかでもブランドの窓口を担当するのがメディアミックスGという私が所属しているグループなのですが、他にも広告出稿の際に代理店やメディアとの調整を行うメディア・PR担当がおります。こうした各担当を巻き込んで、例えばメディア統括部内プロジェクトで言えば、共通思考ツールや共通指標をつくるために、各メンバーが意見を出し合うことで、様々な視点が加わり、実用性の高いアウトプットが出やすい体制をとっています」

中村「社外を含めた、こういったチームビルディングをするキーとなるグループが山崎さんのメディアミックスGで、どういうメンバーで組むのかというジャッジをするのがメディア統括部というイメージがあります」

山崎「ブランド個別のパートナー会社を決めるときに最終的なジャッジをするのはブランドホルダー側にあるので、我々の部門はどちらかというとアドバイスをする立ち位置ですね。ブランド共通の指標をつくったり、その他ブランド横断の様々なプロジェクトの進行が我々の役割になります」

中村「いずれにしても、ハブ機能としていろんな部門と連携して社内側をリードするのは当然のことながら、共通指標を社内外で協力して作っていく体制づくりはデータ・ドリブンなマーケティングを進めていく上で非常に大事だと思います」

Most Popular

人気記事

Hot Topic

おすすめ記事

-

プロダクト

オンオフデータをシームレスに連携!店舗型リテールメディア「Supership Touch Gift(タッチギフト)」とは?

- 1st Partyデータ活用

- OMO

- Supership Touch Gift

- リテールメディア

-

セミナーレポート

minne byGMOペパボが実践:商品広告を活用した「ECサイトのリテールメディア化」で何が起きた?成功の秘訣とその成果 〜イーコマースフェア 東京 2024セミナーレポート

- S4Ads

-

セミナーレポート

【2023最新版】ゲームアプリ広告収益化のベストプラクティス(Ad Generation講演レポート@ゲームビジネスカンファレンス2023)

- Ad Generation

- SSP

- 動画リワード